为助力企业建立风险管理机制,提高企业风险管理和抗风险能力,帮助企业了解环氧乙烷灭菌过程要求及风险点。5月28日,东莞市医疗器械行业协会携手SGS通标标准技术服务有限公司、广州医捷医疗器械技术服务有限公司,举办了“医疗器械ISO14971风险管理&ISO13485过程确认&环氧乙烷灭菌研讨会”。

1、专业课程培训

《 ISO14971风险管理对医疗器械的应用解析》

《ISO13485审核要点之过程确认》

SGS通标标准技术服务有限公司 何泽彪老师

SGS特邀资深技术讲师何泽彪先生,解读ISO 14971标准,并结合ISO 13485及灭菌过程确认相关标准内容,帮助企业识别和管理风险,确保制造商在复杂环境下始终符合法规/标准的要求,生产制造安全和有效的器械,提高产品市场竞争力。

《 环氧乙烷(EO)灭菌过程确认和日常控制》

广州医捷医疗器械技术服务有限公司 郭翠红老师

医捷医疗技术总监郭翠红女士从“标准与法规要求”、“术语与定义”、“EO灭菌基础知识”、“产品定义”、“过程定义”、“确认”、“日常监控与放行”、“保持灭菌有效性”八个维度展开系统讲解,并结合实际案例分析,助力医疗器械企业精准掌握EO灭菌过程确认的相关要点。

研讨会结束后,多家企业负责人对课程内容给予了高度评价。

2、结语

在未来,医捷将持续优化培训课程体系,努力为医疗器械行业同仁们提供更加专业的技术服务,共同推动行业发展!

探索更多

为助力医疗器械生产企业深入理解无菌医疗器械EO灭菌、微生物检测及包装相关要求,提升企业无菌产品质量保证水平,5月15日至5月17日,联合举办了无菌医疗器械灭菌包装培训。

1、专业课程培训

本次培训为期三天,讲师们围绕“环氧乙烷灭菌确认及日常控制”、“产品追加及过程等效评估”、“微生物负载的测定”、“医疗器械无菌检查”、“环氧乙烷灭菌器原理结构及维护保养”、“无菌医疗器械包装标准”、“无菌屏障系统包装材料的选择及性能评价”、“MDR下包装和灭菌的要求”八大课程主题,进行了深入且细致的分享。

《环氧乙烷灭菌器原理结构及维护保养》

河北省荣丰消毒设备有限公司 张立文老师

《无菌医疗器械包装标准》

厦门当盛新材料有限公司 吴平老师

《无菌屏障系统包装材料的选择及性能评价》

厦门当盛新材料有限公司 朱倩沁老师

《MDR下包装和灭菌的要求》

惠州华阳医疗器械有限公司 林锦团老师

在讲解过程中,讲师们联系实际案例,生动形象地展现了各知识点在实践中的应用,助力参会学员精准掌握环氧乙烷灭菌、微生物检测及无菌包装环节中的关键要点,进一步深化其对专业领域的认知与理解。

2、互动交流

本次培训特设互动交流环节,为学员答疑解惑,围绕课程学习及实际工作中遇到的疑问展开探讨,助力学员将所学知识切实转化为实践操作。

探索更多

2025年央视3·15晚会曝光了卫生巾行业“翻新黑幕”,废弃残次品被非法回收、徒手翻新后流入市场,触目惊心的生产环境和卫生隐患引发热议。卫生巾的“安全”二字,不仅关乎产品吸水性或舒适度,更是一场与细菌、病毒的无声战争。在此背景下,消毒级卫生巾凭借其高标准消毒工艺与全流程品控,成为消费者更安全、更安心的选择。

作为一家具有多年经验的专业环氧乙烷灭菌公司,医捷灭菌将通过本文为您解析消毒级卫生巾,及其背后的环氧乙烷消毒技术。

1

什么是消毒级卫生巾?

消毒级卫生巾是指采用环氧乙烷等消毒方式,对包装后的密封成品进行处理,并达到国家标准要求的妇女经期卫生用品。

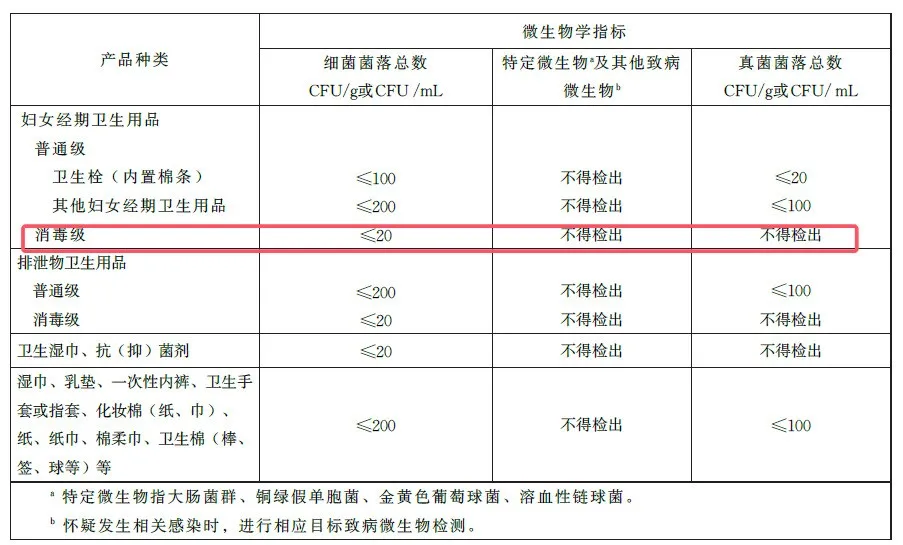

根据GB 15979—2024《一次性使用卫生用品卫生要求》,卫生巾分为普通级和消毒级两种。普通级卫生巾的细菌菌落总数≤200CFU/g,真菌菌落总数≤100CFU/g,而消毒级卫生巾的细菌菌落总数≤20CFU/g,真菌菌落不得检出。

消毒级卫生巾在卫生标准上更为严格,能够有效减少细菌和真菌的滋生,降低经期感染风险,为女性健康提供更高的保障。

图片来源:GB 15979—2024《一次性使用卫生用品卫生要求》

此外,消毒级卫生巾在包装标识上也更为规范。标准要求,消毒级卫生巾应在销售包装上标注“消毒级”字样、杀灭或抑制微生物类别、消毒方法和消毒日期,在运输包装上也需要标注“消毒级”字样、生产日期及有效期或生产批号及限用使用日期。消费者可以通过这些标识直观判断产品是否符合消毒级标准。

2

消毒级卫生巾的核心:环氧乙烷消毒

目前,消毒级卫生巾的消毒方法主要为环氧乙烷消毒。作为一种被广泛应用于医疗器械和卫生用品灭菌的广谱灭菌剂,环氧乙烷能够穿透包装材料,有效杀灭细菌、真菌及病毒在内的各种微生物,确保产品达到“0真菌”的高标准。环氧乙烷消毒技术在卫生巾生产中的应用具有以下三大核心优势:

① 高效消毒,确保符合标准要求:

环氧乙烷消毒能够有效杀灭细菌和真菌,确保产品符合消毒级的标准要求,有效降低经期感染风险。

② 安全性高,环氧乙烷残留量严格控制:

消毒过程严格控制环氧乙烷残留量,经过一段时间解析,依据国家标准,产品上市时残留量需≤10μg/g。

③ 无损材质,确保产品性能不受影响:

环氧乙烷消毒是一种温和的消毒方式,不会对卫生巾的材质造成损伤,消毒级卫生巾能够保持其原有的柔软度和吸水性,为女性提供更舒适的使用体验。

3

环氧乙烷消毒为女性筑起“无菌防线”

卫生巾的安全,关乎亿万女性的健康尊严。消毒级卫生巾以医疗器械级消毒灭菌工艺和全链路透明管理,成为女性经期健康的“硬核防线”。医捷愿与行业携手,用环氧乙烷技术为女性筑起一道“无菌防线”,让每一片卫生巾都成为值得信赖的健康护盾!

相关专业背景知识:

不止于卫生巾,环氧乙烷消毒技术同样适用于纸尿裤、一次性内裤、一次性毛巾/床单等其他一次性使用卫生用品消毒。从经期到日常,医捷致力于用环氧乙烷消毒灭菌技术,为消费者筑起安全屏障,让健康守护贯穿生活每一刻。

探索更多

2025年11月6日,东莞市医疗器械行业协会在协会会议室举办《环氧乙烷标准的核心要求》和《2025 版中国药典变更的系统解读》专题研讨会。本次培训得到广东亿欧医疗技术有限公司(常熟荣瑞灭菌技术有限公司在粤港澳大湾区的子公司)的大力支持,来自莞深两市的医疗器械生产企业质量负责人、工艺工程师、研发技术等关键岗位人员40多人参加了培训。

环氧乙烷灭菌是医疗器械及医疗用品,医美用品,卫生用品等的主要灭菌方式之一,其过程控制与验证直接关乎产品安全。随着行业监管趋严,及2025版《中国药典》的实施,行业需紧跟标准升级,强化全链条质量控制。

荣瑞灭菌总经理朱仪兵先生以《环氧乙烷灭菌行业的发展》为题,深度剖析国内外行业现状、环氧乙烷行业发展的展望,特别强调了法规遵循的重要性。

荣瑞灭菌技术总监王佳怡老师围绕《环氧乙烷标准的核心要求》,从环氧乙烷灭菌原理、环氧乙烷灭菌过程、环氧乙烷灭菌循环开发及灭菌后的残留评估等多维度进行深度解读,并结合实际案例拆解关键风险点。

常熟迈得医疗技术有限公司(荣瑞子公司)实验室主任邰英杰老师,针对《2025 版中国药典变更的系统解读》进行系统的分享,对2025版药典变更的重点进行了解读。

休息时刻,多个企业代表就自己在工作遇到的灭菌难题与老师交流。

此次研讨会的成功举办,东莞医疗器械行业协会为企业搭建了很好的交流合作平台,与会者对医疗器械企业的灭菌有了更深刻的认识,对从业者日后的实际工作具有指导性的意义。

探索更多